、

(2)鹽水、天然ガスの分配方法

写真9: 竹の配管 現代においてホースと言えば、材料が化学繊維や化学物質で出来ているため、曲げることも、 また一時使用品としての取り外しも可能です。

また配管と言えば、水道管やガス管などですが、素材が鉄や塩ビ・プラスチックで出来ており非常に丈夫です。その一方で使い勝手も悪く、使用目的に合わせその都度、自由に曲げたり延長するすることもままなりません。このため配管の大半が位置を固定したもので、ホースとの併用も多く見られます。

他方でこの様に化学製品も無く、また金属加工もままならない時代においては、自然に在るものを如何(いか)に有効活用出来るかが、ポイントでした。 写真は、孟宗竹程の大きさの竹の節をくり抜き、幾つも竹を繋ぎ合わせホースの様な配管を作っています。今後ここでは、これを『竹管』と呼ぶことにします。

※写真が多いため、途中で写真が出てこないケースも間々あります 。その場合は、最新情報へ の更新のボタンを押して下さい。

写真10:

鉄製の配管の接続長さ50cm程度の鉄製の配管を繫ぎ合わせの作業を行っている写真です。 当時は、長い鉄管を作る技術は無かったのでしょう。時代的には写真9の竹管の後に、使用され始めたのかも知れません。 ただ写真では、配管のつなぎ目がどうなっているのか不明です。鉄製の配管となると、多額の費用がかかったものと思われます。

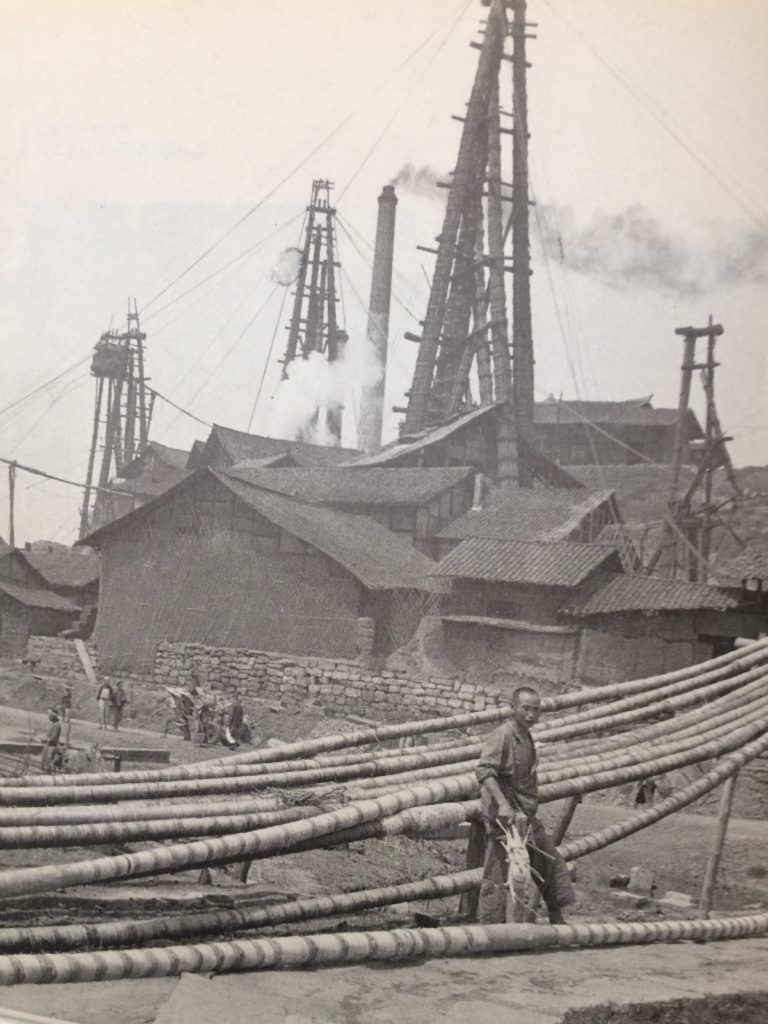

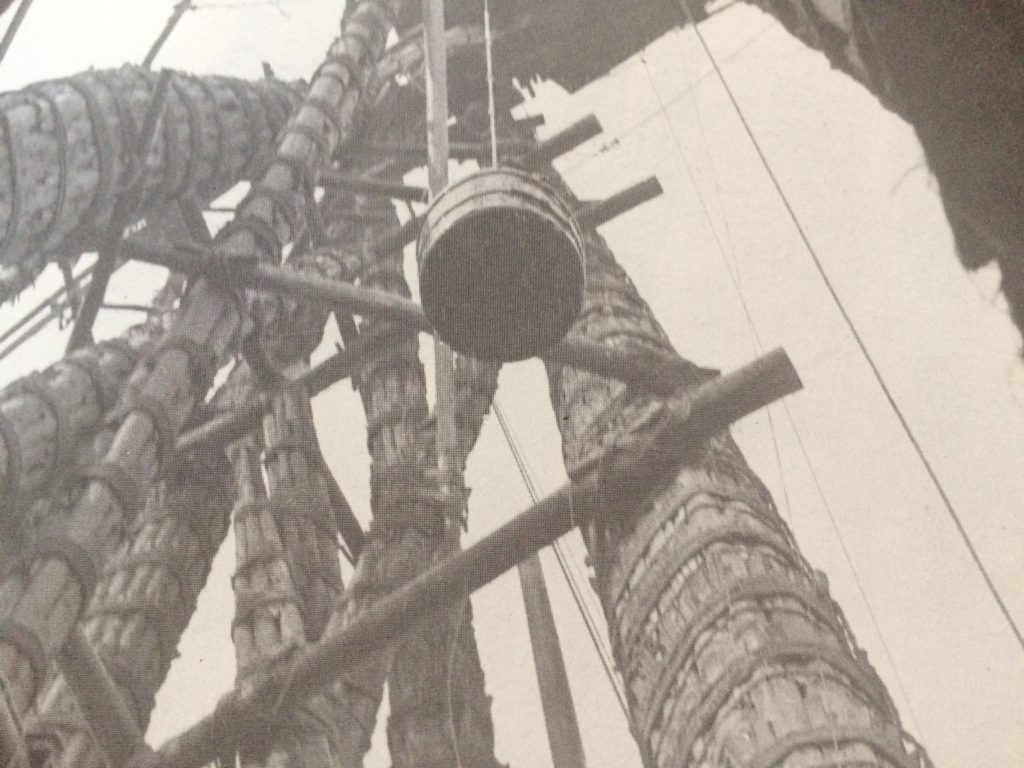

写真11 自流井から貢井に至る5Kmもの長い鹽水の竹管が、設置されているケースもあります。写真では、無駄を出来るだけ避けるため、建物の上を配管が通っています。 配管は道路を横切る形となっておりますが、これはリアカー、大八車等の行き来で傷まない様、また人が通りやすい様に、空中に浮かす形にしたのでしょう。

写真12:ジェットコースターを思わせる竹管。 写真の左下の人間の大きさからして、如何に大規模かは想像がつくと思います。 波打つように竹管が組まれているのは、土地の起伏と重力を利用した水圧による鹽水の流れを加味したものと思われます。 この時代には、水に水圧をかけて押し出したり、水を吸引する装置など発明されていない時代ですから。どの様にしたら、予定する方向へ自然と鹽水が流れていくのか、経験則を基に多々工夫し、この様なものにしたと思われます。

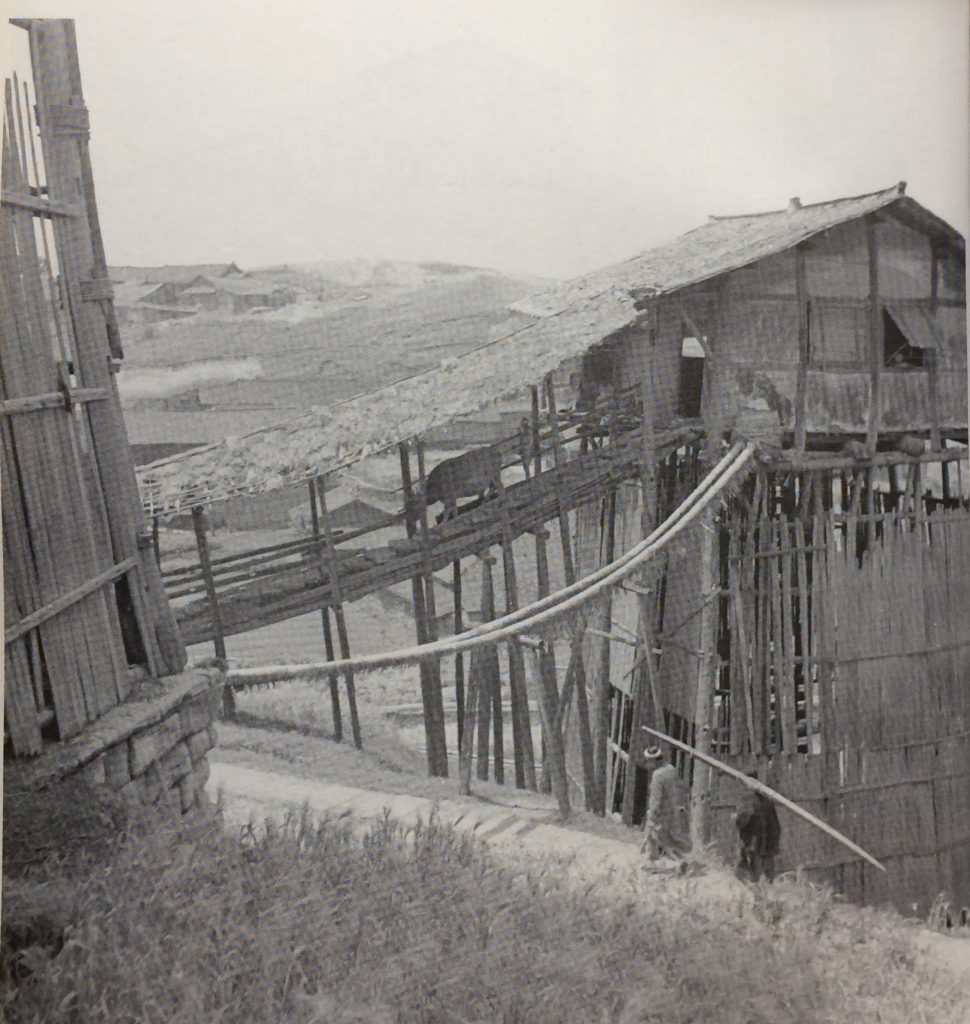

写真13:アーチ型になった竹簡

鹽水と天然ガスの両方の竹管が人の通行の妨げとならない様、写真の様にアーチ型にしています。

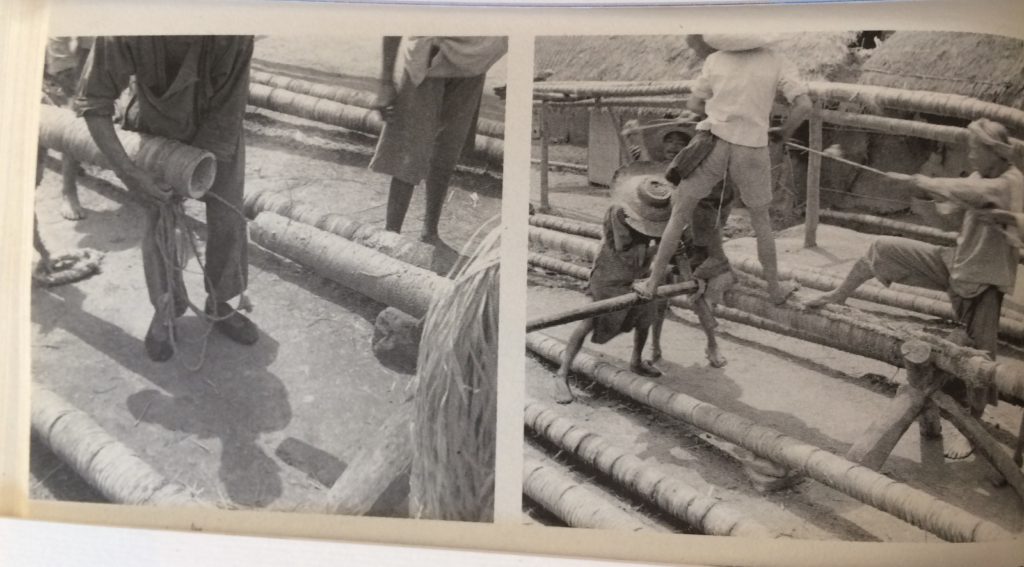

写真14:川底を横断する竹管 川を横切り対岸まで伸ばすと、竹管が浮き、舟の通行の障害となるため、素焼きかセメントで固めたものか不明ですが、コの字型にしたものを被(かぶ)せ水底まで沈めていた様です。 また写真の右下を良く見ると、配管は孟宗竹の様な大きい竹に沿って、1~2cm幅の縦長の竹を何本も覆い、更に竹の皮(別の写真15を参照方)を巻き付け、その上に更に麻布で巻いています。 これは竹が割れ、塩水が零(こぼ)れ出るのを避けるためだと思われます。

写真の上部は、女性が川で洗濯や物を洗っている姿と思われます。付近には子供も見られます。

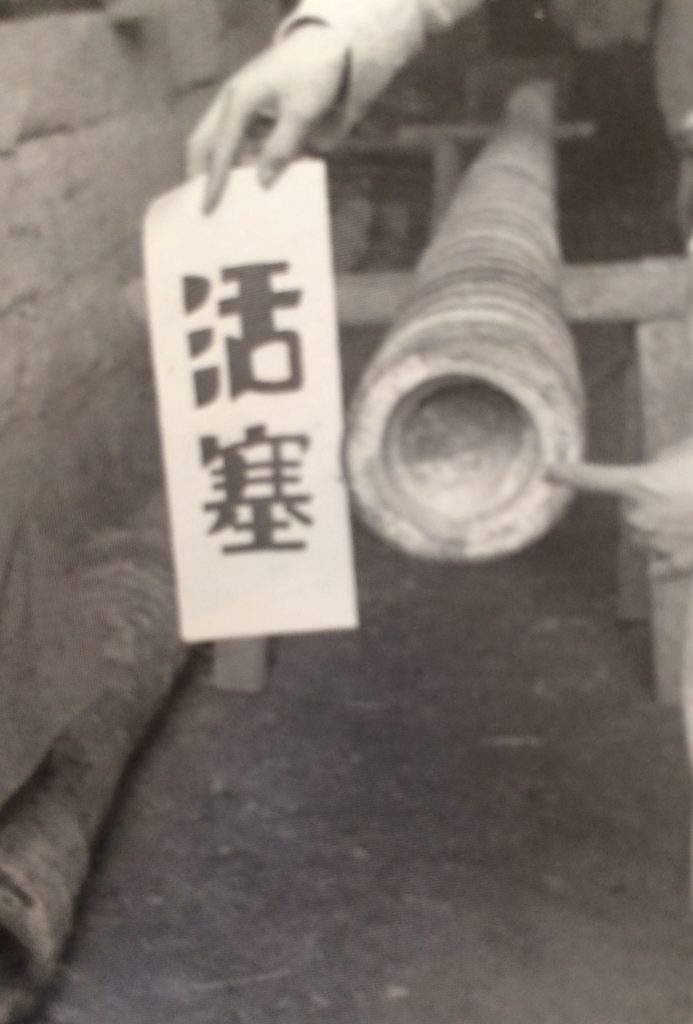

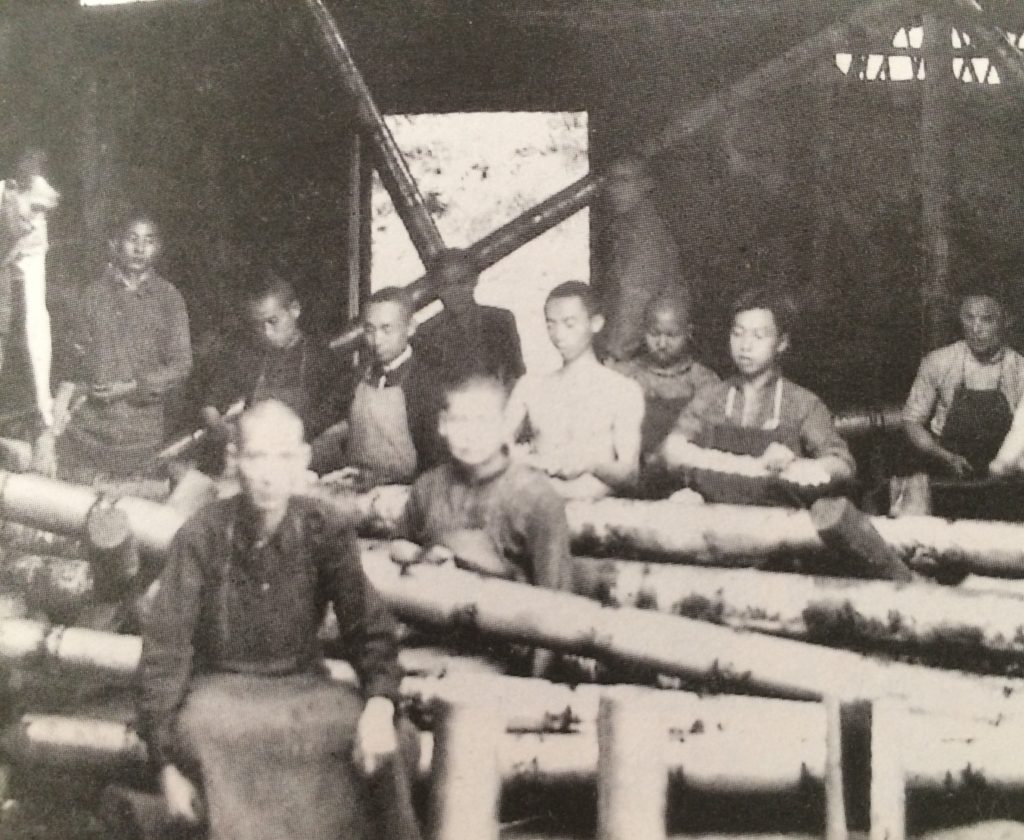

写真15(3枚):竹管の連結

竹管どおしを強く縛り上げ、繋いだあとは、竹を薄く矧(は)いだ皮を竹管を巻くように表面を覆い、更にその上に麻の布を巻くことが本には書かれています。 特に竹管と竹管の接続部分は、桐油と石灰を溶いたものを塗ると書かれています。 ただここでは、写真14の右下に見られる『1~2cm幅の縦長の竹を何本も覆い』という様な ことは、為されていません。竹管の使用場所、作業員の考え方に因っても、方法が異なるのかも知れません。

写真16:鹽水の分岐 木の樽に幾つか穴をあけ、竹管を繫ぎ込むことで、鹽水を分岐して送水している。 特に下の写真は、5分岐(入口1,出口4)となっている。

写真17:天然ガス井戸からの配管

天然ガスを工場の鹽釜へ送るため、竹管を使っている。

写真18:

天然ガスの分岐樽が7つあり、それぞれが3つ(入口1,出口2)ずつに分岐され、鹽の製造工場へ運ばれる。ガスが漏れ出ることを避けるため、鹽水の樽より、丁寧な作りに見える。

写真19:

新設の竹管で水漏れが発生し補修する人と、新たな竹管の設置工事を行う人々。手前は、竹管の高さを保つために測量をしていると思われる。

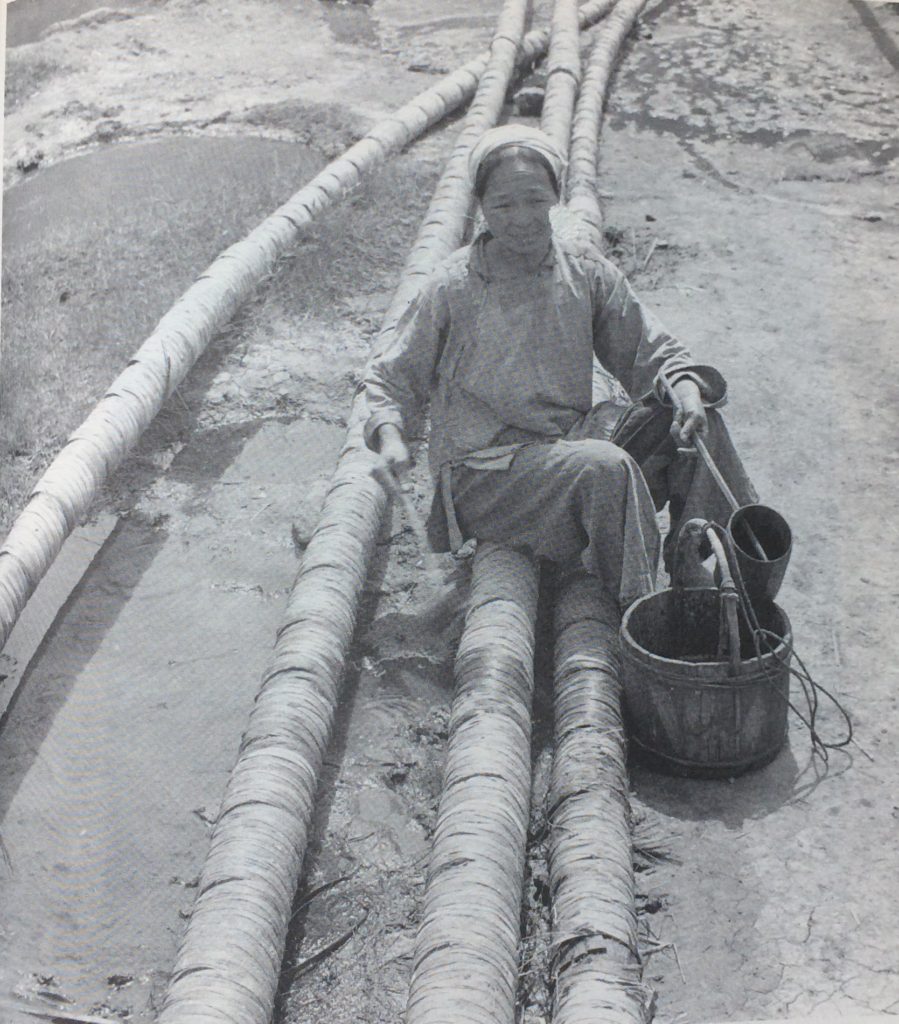

写真20:水漏れ箇所に竹皮を巻き付ける為に、竹管を点検中の人

写真21:ガス漏れ点検中

水滴を付けてアワの有無を確認し、ガス漏れを調べている女性。

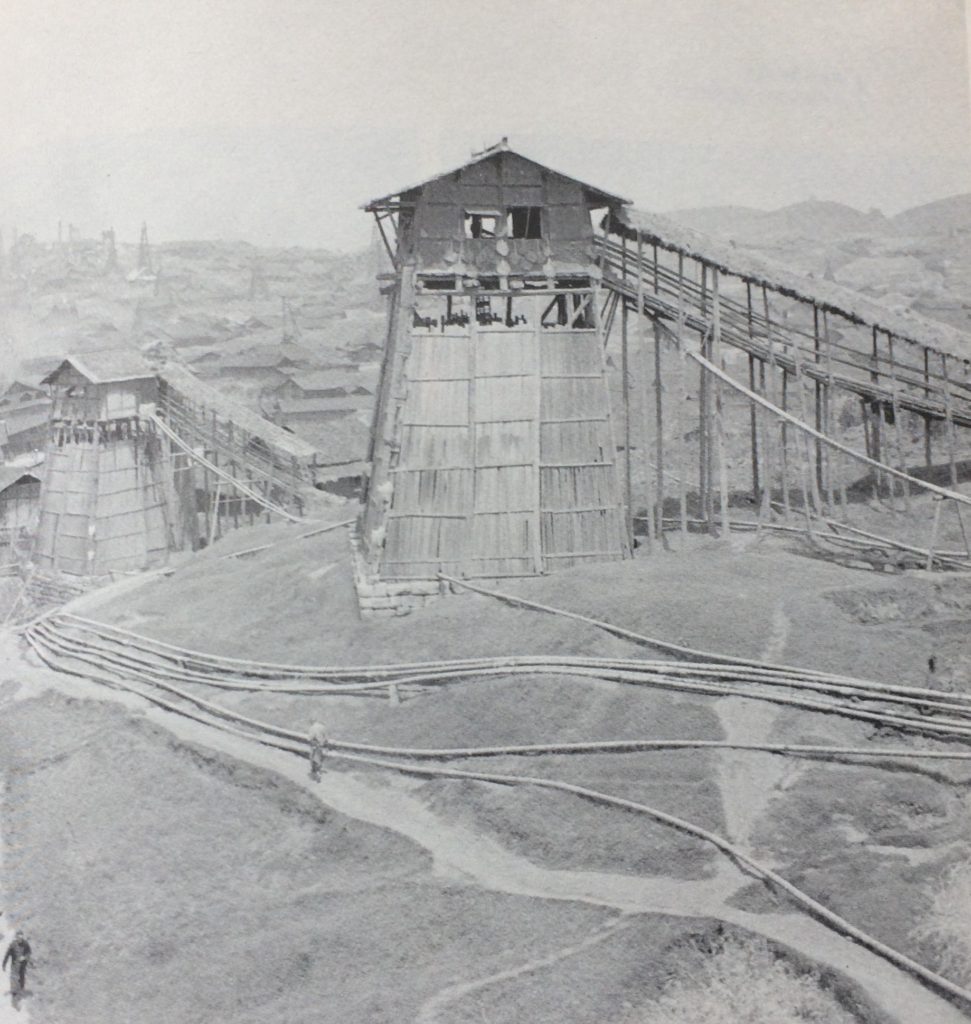

写真22:鹽水汲み上げ小屋 最初の写真では、人物の大きさと比べると、極めて大きい建屋ということが分かります。 2枚目の写真は1枚目とは逆方向から見た写真で、30m真下の貯水槽から、牛を使い鹽水を汲みあげている様子を写したもの。 上下両方の写真とも、竹管が上の小屋から降りているのが見えるが、位置エネルギーを利用して、さらに遠く迄鹽水を運ぶことが出来る。

当時自貢では写真の小屋の様に、牛を使い貯水槽から鹽水を汲みあげ、より高い位置から竹管を使い送り、更に高い位置の貯水槽迄鹽水を運ぶ、この方法を何回も繰り返すことで、どんなに起伏が多く高さがある丘であっても、丘を越えて鹽水を運搬することを行っていました。

自流井から貢井に至る5Kmもの長い竹管での鹽水の運搬も、この様な方法(小屋で牛が綱を引く方法)が至る所で採られていたことでしょう。

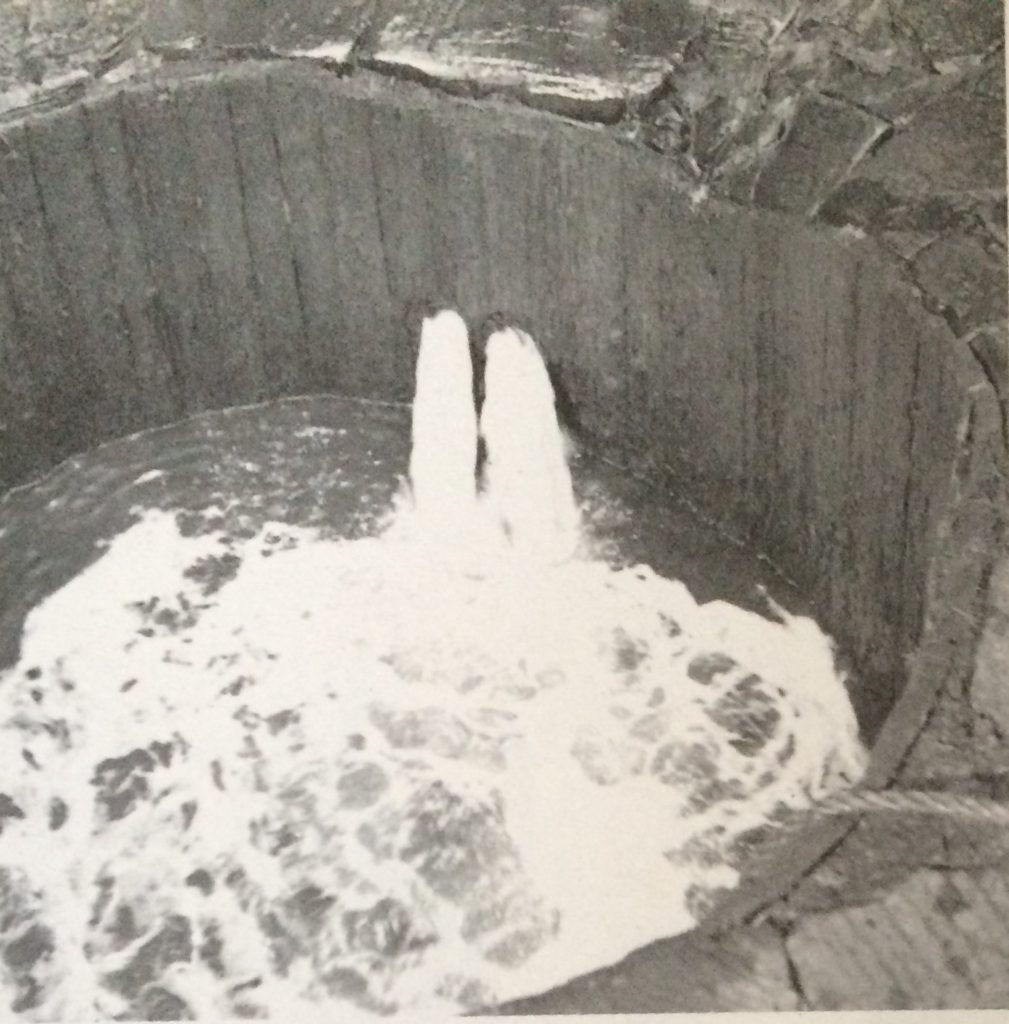

写真23:鹽水が流れ込んでいる写真

近くの鹽井或いは、あちこちから竹管を通して運ばれて来た鹽水を溜めた貯水槽。 ここから更に遠方へ鹽水を送り出すために、牛の力を借り真上30m前後上方 (写真21の上に有る小屋)まで、鹽水を汲みあげる。

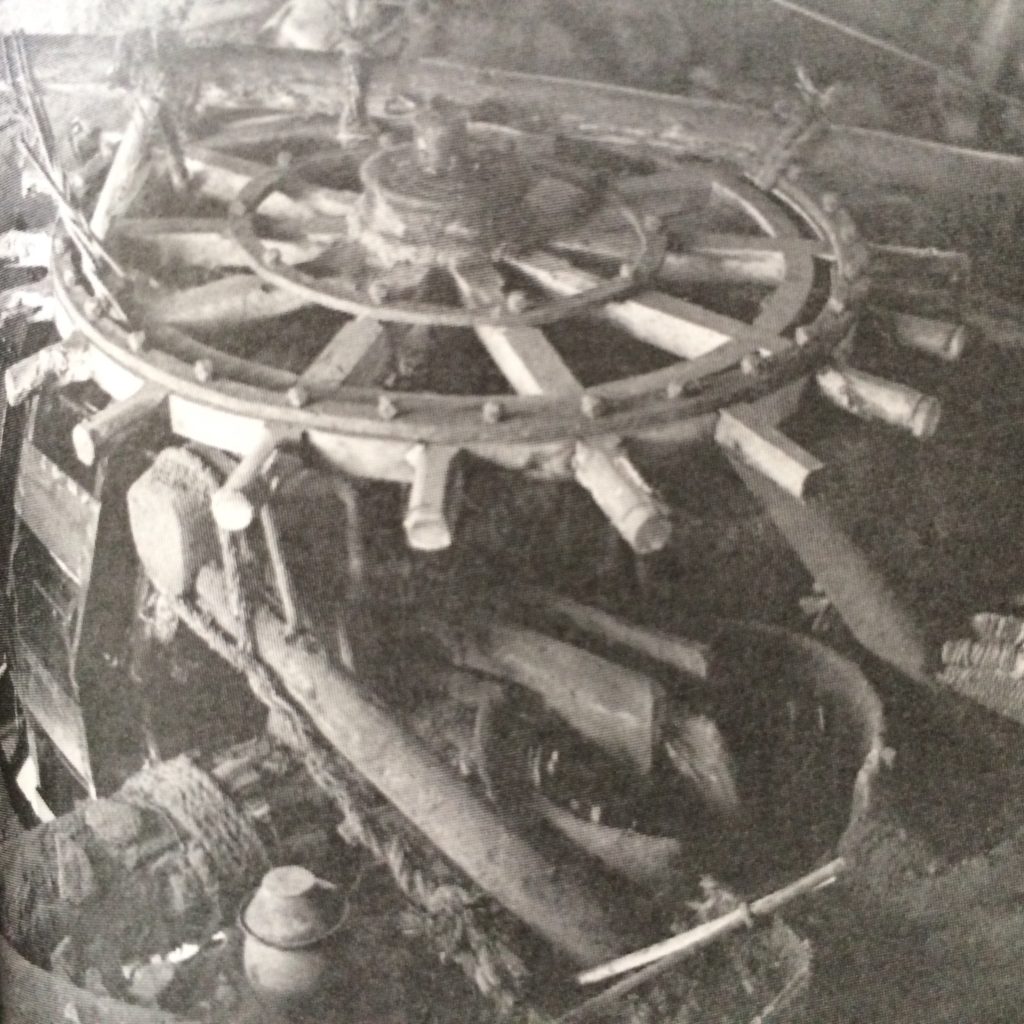

写真24: ロープの巻取機 ?

牛の力で、綱が巻き取られ、右下の桶に水が流れ出ているのが分かる。 恐らく上にある小屋の内部の写真と思われる。

写真25: 貯水槽へ鹽水を溜めている。

写真26:大きな桶を使い貯水槽からの汲み上げ

写真27:真下の貯水槽から汲み上げられる鹽水の大きな桶。

牛ではなく、機械を使い、50mの高さまで汲みあげている。 ただ残念な事にどの様な機械を使用しているのかは、不明。

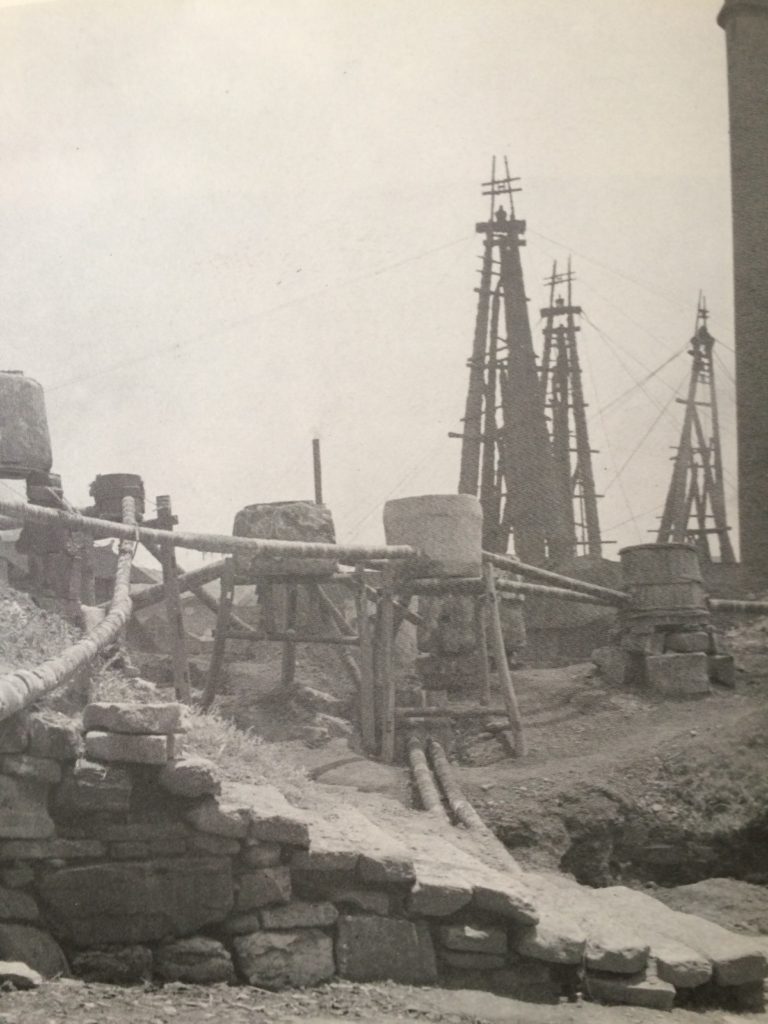

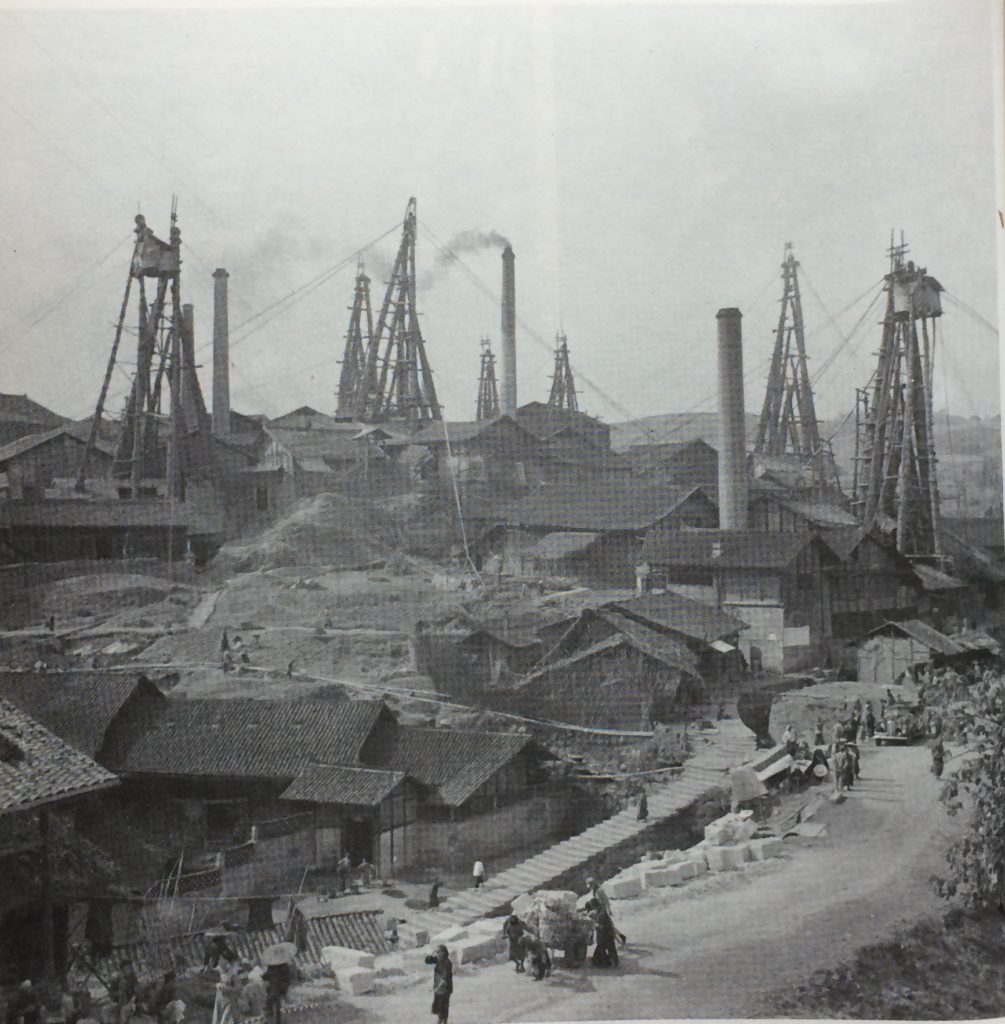

写真28 街の風景 天車(櫓)のみは、鹽井の場所を示し、天車(櫓)の上に小屋があるものは、真下の貯水槽から上の小屋まで機械や人力で鹽水を汲みあげて、竹管で再送する建屋と思われる。 煙突の煙が上がっているのは、水分を蒸発させて鹽を作る工場と思われる。黒い煙は、天然ガスや他の燃料を燃やしている為か ? 道路沿いに放置されている白いものは、出来上がった井鹽と思われ、鹽の倉庫への運搬のため置いているものと思われる。

ところで、今までの写真を見て来られて、なぜ竹管を無数に張り巡らす必要があるのか、 なぜ遠方まで鹽水を運ぶ必要があるのか、疑問に思われた方も居られるでしょう。 鹽井の近くに沢山の釜を置き、水分を蒸発させる工場を作れば良いのではないかと・・・・? 実際にはその様になっていない理由は、

一つは天然ガスが噴出する井と鹽井がある地が必ずしも同じ場所ではなかったこと。 このため互いに不足するものを補完するため、竹管を延長し運ぶ必要があったこと。

二つ目は鹽水の取水権を特定の個人が所有していたものでは無く、政府や村などの共有の権利或いは株式と同様に井戸を掘るなどに投資した資産家達の投資分に応じた共同の権利であったかも知れないこと。(中国語が読めないため、本にこの点が書かれていたかどうかは不明)

三つめは、井鹽の生産量を増やす為には、更に多くの人力が必要であり、地域として沢山の工場を作った方が生産の効率が良いこと。

ではなかったかと思います。 実際、写真(含む後日掲載予定の写真)で見ても分かる通り、井戸を掘り、鹽水を汲み上げ、釜で生産し、保管し、運搬すること等、自貢では多くの人々が、鹽業に関わっていたことが分かります。

自貢をはじめとする四川盆地での鹽井の長きに亘る発展は、地下に鹽水の層があることに加え、水分を蒸発させるために使う天然ガスが、地下から湧き出て来る地であったと言う幸運も、見逃せません。 仮に地下から天然ガスが出てこなかったとしたら、天車が空高く並び立つ街の風景は見られなかった事でしょう。 ではいつごろから、薪や炭ではなく天然ガスを燃料として使い始めたのだろうか等、調べれば調べる程新しい疑問が湧いてきて、興味は尽きません。

それにしても、私たちの日常生活において、当然の事として振り返る事すらしなかったことが、これらの写真を目にすることで、現代の科学の恩恵について、改めて実感させられました。

石油由来の繊維や塩ビ管が無かった時代。⇒麻布、竹の活用

現代の様に、長い鉄管やステンレス管等が無かった時代。

⇒竹管の活用水に水圧をかけて遠方まで運ぶ技術が無かった時代。

⇒高低差で生まれる位置エネルギーの活用

現代では金属を使用した機械が普通

⇒ 巻き上げ機を始め、大半が木や竹や麻縄等を活用し人力や牛の力を活用。

現代の高い鉄塔は、殆んどが金属製

⇒丸太を上手く活用し、100mを超える天車を作り上げる。

釘などの鉄製品は、殆んど見当たらない。

この様な時代において、自然に在るものを上手く活用して鹽を生産する、中国の人々の弛(たゆ)まない努力には、ただただ感心するばかりです。

人類の長い歴史の中で、自貢で見られたこれらの写真の風景は、今から僅か100年~200年程前の出来事なのです。 しかしながら、現代に溢れるありとあらゆる石油製品、精錬・金属加工の技術の進歩、人力に頼らない多種多様な機械の発明、更にこれからコンピューターを基盤とする非常な勢いで進化する科学技術の発展は、たった1~2世紀前の事実を、遥か大昔の時代と錯覚させている様に思えてなりません。